7h15 merle noir

08/01/2022

discussion autour du nouveau film de Judith Auffray

7h15 merle noir de Judith Auffray est un film présenté actuellement dans l’exposition Panorama 23 – Par le rêve. Le 2 décembre dernier prenait place dans l’auditorium de l’ADAGP, Studiocritique #3. Fruit d’une rencontre entre critiques d’art et artistes-étudiants de la promotion Marie Curie du Fresnoy, l’occasion fut donnée à Judith Auffray et Laëtitia Bischoff d’aborder les thématiques et problématiques à l’œuvre dans « 7h15, merle noir » (film, 2021). En voici une restitution.

Notes Un homme aride, une jeune femme enjouée

Un oiseau au réveil

Les heures et les spécimens sont notés dans le carnet et à l’écran

Des appareils

La douche dehors, le linge se lave à la rivière

Repartir

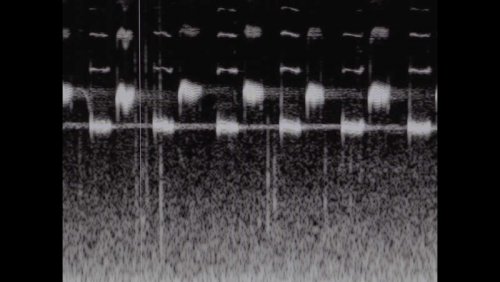

« Un silence là et juste cette présence » dit-il devant le sonagramme

Le jour puis la nuit puis le jour

Un micro et des branchages

Conjuguer la carte, avec le son. Maitriser l’espace par petites touches rouges

Aller au bout de sa trace. À celui dont on ne sait le nom, le point d’interrogation sur le cahier. Les traces indescriptibles du sonagramme

Vérifier son matériel

Éteindre sa lumière frontale

Dormir

Y retourner

Une mésange apparait

À la mine de Viallas, vestige humain dans les bois

Et le tonnerre continue sa clameur

L’électricité du ciel par-dessus le chant des oiseaux

Là s’arrête l’oiseau inconnu

De la pluie aussi, des lumières. La pluie s’éteint

On parle de l’éclair d’argent. Les ouvriers devenaient sourds

« On ignore beaucoup de choses » dit-il dehors

Le monde sous feuilles humides, sans beaucoup de traces d’ailleurs, sans beaucoup de traces du passé

Repartir dans les bois

Sans rien voir

Le micro en l’air

Fermer ouvrir les yeux, le bras tendu

La clameur de l’oiseau a été notée la première fois à 2h37 du matin

29min 40 de film.

Un récit se transforme avec son conteur. En fonction de celui ou de celle qui conte, les circonstances s’adaptent, une vérité de promiscuité avec le conteur se tisse. Ce même récit a pu être raconter dans d’autres forêts, avec d’autres instruments. Cela dépend de qui raconte. Judith, on dit qu’un conteur commence par donner les circonstances de ce qui va être conté, alors la question est posée, quelle expérience t’a amené à créer 7h15 merle noir ?

![]() > Judith :

> Judith :

Plusieurs expériences. Le projet part de l’expérience d’un lieu où le bruit des humains écrase tout : une aire d’autoroute. C’était d’abord dans ce le lieu là que j’ai posé une histoire, celle d’un homme marginal qui vivrait dans une friche en bordure dans ces espaces a-sonores, de ces non lieux, en même temps emblématiques des catastrophes en cours (écologique, sociale). Puis le projet a évolué au fil de lectures et de rencontres. Notamment Le Parti pris des animaux, de Jean-Christophe Bailly. Il parle de la respiration du vivant entre visible et caché, et de la possibilité du « caché » comme condition du monde sauvage. En parallèle, je dessinais les animaux dans les zoos, je saisissais par le tracé la pure présence de ces êtres réduits à être vus. C’est cette expérience qui fut, je crois, décisive car en contrepoint me vient l’idée de saisir celle de ceux qu’on ne voit pas. Le son s’impose alors, le son comme mode d’expressivité du vivant. Je me rapproche d’audio-naturalistes et je pars avec eux écouter la nature dans des zones reculées de France. Je découvre alors une matière absolument hallucinante, un film fantastique en bande son. Et puis il y a aussi les machines, celles qui enregistrent, celles qui transforment le son en signaux, en images. J’ai écrit un récit. Un personnage qui se retire du monde des hommes pour aller enregistrer et archiver la mémoire d’un lieu à travers les présence qui l’ont traversé. Et il rencontre une jeune fille, sortie tout droit d’une fable, qui peut dialoguer avec les animaux, parce qu’elle (re)connaît leur musique.«

Le lieu Nous sommes derrière l’œillère de la porte de la cabane, nous voyons l’homme s’approcher. Tout au long du film nous serons immergés avec lui et elle, cette jeune femme Mana, qui l’accompagne dans les bois de la Lozère. Nous n’emmenons rien avec nous, nous sommes débarrassés. Faire lieu, c’est forcément un acte d’immersion, c’est perdre l’espace, retrouver l’inévidence, ne plus savoir ce qui fait forme, ce qui fait signe. Notre point de vue ne se pose pas sur le monde, C’est un point de vue dans le monde, que nous propose la réalisatrice. De cette immersion naît un sentiment d’immanence, sans symboles. Nous ne regardons pas le film, nous sommes avec les deux personnes, nous sommes avec les arbres, les bruissements, les sons. Ces relations d’immanence, ne s’élèvent pas, elles s’entretiennent, elles tentent plutôt à se resserrer, à faire corps commun.

Nous entrons dans ce film, par le partage, celui de la musique grâce à cette scène où Mana, petit clavier sur les genoux, lit un passage du livre de Cheney du XIXème siècle qui conte les mérites musicaux et restitue en partition la mélodie d’une grive. Peux-tu nous parler de cette scène, et en général de la place que tu offres au spectateur ?

![]() > Judith :

> Judith :

L’origine de la musique se trouve dans les sons de la nature. C’est pourquoi les chants des oiseaux nous émeuvent autant. Une dimension importante dans le film est celle de la transmission. Dans la scène dont tu parles, et dans beaucoup d’autres, Mana est en train d’apprendre une leçon. Là, c’est une leçon écrite il y a près de deux siècles. Ce texte résume une des tensions à l’œuvre dans le film entre une impossibilité à traduire les chants des oiseaux et la nécessité à le faire quand même, avec nos moyens (les mots, les notes de musiques, l’enregistrement, etc) parce que ça nous touche, parce que c’est beau.

À l’époque de Cheney, la situation des oiseaux n’était pas du tout aussi critique qu’aujourd’hui, maintenant il y a de nouveaux enjeux, parce que ce qu’on écoute est en train de disparaître, il faut garder la trace. Le cœur du film se situe là dans cette attention aigüe des deux personnages à ces présences invisibles et c’est aussi ce qui les rapproche, ce qui les lie. Et c’est pour ça que je les filme souvent en train d’écouter. Il y a un lien avec un effacement et, du coup le spectateur peut écouter avec eux. Cette forme de retraite des personnages permet une mise en présence avec le spectateur.

Expérience Ce film est une expérience, bien plus qu’une trame, un déroulé. Nous sommes coupés de nos habitus d’attraction visuelle, de rythmes effrénés, de complexité, d’agitation, de références, de projections, d’entremêlement des temps, des situations. Nous voici enveloppés, comme dans un cocon. Une obscurité et quelques puits de lumière travaillent, qu’ils soient perçants ou d’un rouge effleurant les silhouettes, à une esthétique de l’attention.

Ainsi nous ne sommes pas dans une fiction, nous ne touchons pas à un monde possible, nous n’avons d’ailleurs que faire du vraisemblable. Nous sommes portés dans un monde tangible. Nous ne toucherons pourtant à rien, nous prêterons l’oreille. La bande son est la matière. C’est un film aride d’images, mais complet de sa bande son. Tu nous plonges dans un dénudement, une forme d’épure ? Pour cette attention au son.

![]() >Judith :

>Judith :

Chaque plan a été travaillé de manière à devenir une chambre d’écoute. C’est pourquoi l’espace, le récit et aussi les actions, sont réduits à l‘essentiel. D’ailleurs il y a un rapport entre la prise de son et l’immobilité, et le « moindre » geste. J’ai de façon générale dans mon travail tendance à enlever plutôt qu’à ajouter. Là, il fallait que l’attention soit portée au son oui, et que l’espace en permette la diffusion, l’écho.

Attention 7h15 merle noir, C’est le récit de nos pas en avant, à l’aveugle vers l’oiseau inconnu. Cet oiseau inconnu, c’est l’entier, menu et nécessaire merveilleux de ce récit. Le prétexte aussi.

Le film ici se pose comme un relai d’attention, nous sommes attentifs à ceux qui prêtent attention. Ils sont affairés vers l’extérieur, à y vivre, à l’écouter, à ne pas passer entre les feuillages en ignorants. Ils participent au lieu. Nous suivons leur geste, il y en a peu, on guette leurs mains, leurs quelques dires. Ils sont là pour récolter et traduire ce qu’ils récoltent. Les micros se posent sur des branches perchées, les micros se tiennent à la main marchant, ils se camouflent aussi.

La récolte se voit sur le sonagramme, la récolte se voit sur la carte, elle s’affiche en note sur le carnet. L’homme est un traducteur d’oiseau. On le voit traduire. Et le merveilleux a bien lieu, le merveilleux qui échappe à cette traduction. Le point d’interrogation, l’oiseau inconnu.

Mana, elle, est en plein mimesis, elle s’essaie à cette langue qui n’est pas la sienne. Elle écoute et tente de restituer avec sa propre voix, elle part essayer de converser avec les oiseaux. Que cache cette posture mimétique, que nous-même spectateurs engageons avec Mana et l’homme ? Peut–être nous nous plaisons à nous fondre dans la mimesis comme le fait Mana avec les oiseaux. Nous fréquentons donc nous imitons. Nous imitons et peut–être ainsi nous comprenons entre connaissance et compréhension. L’attention de Mana et de l’homme est au cœur de ce film. Comment as-tu abordé cette thématique de la traduction, de la mimesis ?

![]() > Judith :

> Judith :

La traduction est à beaucoup d’endroits du film, chaque personnage utilise ses moyens, ses outils. Jean nomme chaque espèce qu’il entend, il lit aussi les sonagrammes, qui sont des traductions de sons en images. Mana traduit en musique et comme elle est aussi musicienne, un échange est possible. C’est comme si la musique pouvait constituer une base de communication ou peut-être simplement de commun, entre les oiseaux et les humains. Donc elle est celle qui dans le film, doit être proche, engage sa présence. Celle qui entraîne dans le périple nocturne.

La mine, cet incongru. La mine de Viallas, réintégrée à la forêt, murs embroussaillés. Elle fonctionne comme un pivot dans le film, où les oiseaux ne s’énoncent plus, où le dialogue prend sa forme la plus prolixe du film. On y parle du passé, de l’usine, d’ouvriers qui s’échinent à regarder toute la journée. Il y avait du bruit, les ouvriers devenaient sourds, conte l’homme. Alors entre celui qui parle et celui ou ceux dont il parle, la fourche des possibles humains est immense. Chacun est humain à sa façon, on pourrait dire que chacun humaine à sa façon, l’un dans des murs avec du visuel et du bruit, l’autre humaine avec le moins de murs possibles, avec une écoute et des oiseaux. L’un en revers de l’autre. Être humain, ce peut être un verbe qui inclut et exclut tant d’actions. Car je ne vous l’ai pas dit, être humain est un verbe. Il s’agit de s’intéresser donc à la palette des possibles manières d’humainer, des possibles manières d’oiseauter. Mana et l’homme sont affairés à écouter, enregistrer, comprendre les multitudes manières dont les oiseaux oiseautent dans ce lieu. Ainsi le film aborde la thématique des gestes et de l’attention des spécimens humains, qu’ils guettent l’éclair d’argent ou le chant d’un oiseau. À travers cet épisode de la mine, les actes, les gestes et les choix de Mana et de l’homme prennent une autre saveur, comme si tu mettais en perspective ce qui a été énoncé, décrit en début de film, non ?

![]() >Judith :

>Judith :

Ce qui m’intéressait dans la mine : déjà l’espace en lui même, une architecture hallucinante construite en fond de vallée, où il n’y a quasiment jamais de soleil, abandonnée depuis la fin du XIXème. La forme du lieu, son ancrage dans le creux de la montage, en font un espace d’où peuvent résonner des sons, les échos d’un passé. On a l’impression que tout s’est arrêté d’un coup il y a 2 siècles. L’histoire d’une catastrophe émane de ce site, sur lequel rien n’a jamais été reconstruit. Mais, des vies qui l’ont traversé, tout à disparu. Il ne reste plus rien, à part les ruines, il n’y a plus de trace. Et puis les bribes d’histoires qui se racontent au village, qui ressemblent à des contes, celle des ouvriers qui attendent un signal, ici un phénomène lumineux, l’éclair d’argent, comme une chimère.

Tout ça résonne avec les activités et la quête des personnages. Les personnages cherchent justement à conserver et, en même temps, avec la voix de l’animal inconnu, le film bascule dans le fantastique. Cette voix est une chimère sonore. Les personnages, comme les mineurs, attendent son signal, et le suivent pour aller vers l’inconnu, le rêve.

La séquence de la mine apporte également une autre dimension, elle ramène une mémoire collective, celle des mineurs, qui disparaît aussi, comme les chants des oiseaux.

Fin J’aime cette dernière scène qui nous rapproche du visage de Mana, bras levé, elle ferme les yeux, puis une ombre passe sur son visage, elle les rouvre et guette. Il y a dans cette attitude deux phénomènes qui adoucissent mon être : la politesse rendue à l’oiseau, et la reddition de sa propre personne au lieu. Se laisser traverser par le son qu’elle capte, s’oublier presque, se poser entière aussi à l’écoute, à une complète attention. Ainsi, naïve que je suis, je l’imagine bientôt converser avec les oiseaux en s’adressant à eux à la deuxième personne, ainsi je suis prête à croire, porté par le conte, qu’elle tutoie quelques spécimens d’un sous-bois de Lozère. Judith Auffray réalise le film 7h15 merle noir, un film qui par son titre même conjugue l’humain et l’oiseau.