Lichen

01/02/2021

Pour le lichen comme dans le dessin, il n’y a pas de chef chez les lignes encordées, pas de cime non plus. Partons en digression pour un abandon formel avec les dessins de Nicolas Aiello et les photographies de Susanna Lehtinen.

Le lichen réfléchit en dédale. Exhaustif, il crochète d’incalculables lignes. Il s’aventure d’une parcelle de millimètre carré à l’autre. Il connaît le froid et le chaud, le continental et le tiède des bords de mer. Il est déjà deux, algue et champignon, un sans-racine riche d’un génome transversal.

Oubliez votre stature de géant vertical. Le dessin est un lichen. Dessin et lichen s’octroient tous deux l’opportunité de quelques rebonds, au-dessus de la terre ou du papier, mais pas plus. Ils font leurs les dévers de l’horizon. Les aspérités du paysage s’y détendent.

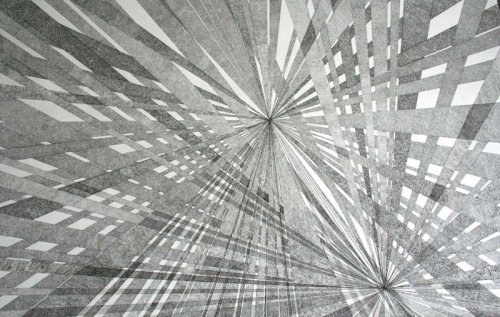

Ainsi, dans les dessins de Nicolas Aiello, la mémoire humaine se maille en lignes hameçonnées. Un secret codé avance doucement au-dessus de chaque grain de la feuille de papier. Ici poussent des rayures, des fissures suturées. Alors la feuille répond, elle se réserve des terrains, elle quadrille des pans entiers qu’elle laisse en jachère, en lumière. Ou, comme elle peut, la feuille halète entre chaque croche de noir.

Archipels 7

Dans certains dessins de Nicolas Aiello, les lignes sont faites de

lettres, d’emprunts de textes. Des lettres qu’il est dur de distinguer

les unes des autres, des lettres qui se retirent de leur source, de leur

sens. D’habitude, les lettres projettent les humains dans des idées

sous-marines ou aériennes, des idées qui font les grands huit avec la

terre ferme. Les pensées des textes écrits se calfeutrent dorénavant au

creux des lignes, ou bien du titre des œuvres de Nicolas Aiello.

Syntagmes sans boussole, les lettres font ici leur retour au papier.

Nicolas leur crée des chemins en rayons, leur aiguille un réseau. Il

programme un voyage lent, il y casse ses yeux, les tendons de sa main.

Devant les dessins de cet artiste, l’œil du spectateur échoue dans sa

quête du lisible. Il ne dicte plus au cerveau la signification des

formes imbriquées. Le temps y perd sa consistance, son nord, sa pointe

acérée. Il n’y a pas de chef chez les lignes encordées, pas de cime non

plus. L’artiste est au dessin sa maladie et son remède. Il se déploie

une nouvelle forme de vie, colonisante et vaccinale, endémique et

voyageuse. Un lichen, vous dis-je, à la fois répudiée et source

intarissable pour la pharmacopée.

« Melancholia », 2016

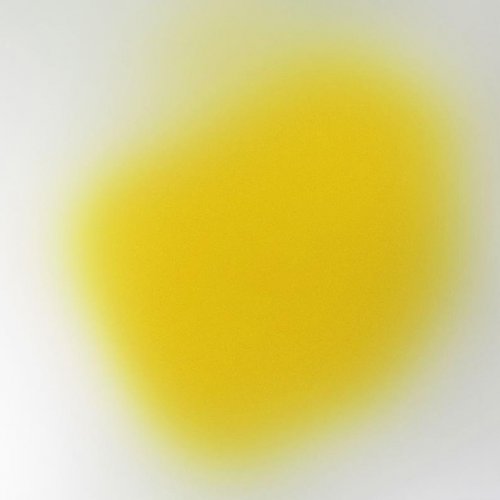

Atopia#117 photographie printed on plexiglas 2015

Devant les œuvres de Susanna Lehtinen, je ne distingue pas de pourtours. Je ne sais si j’ai correctement ajusté la profondeur de champ de mes yeux. Et pour cette conjoncture disruptive à l’égard de mon sens oculaire, l’artiste donne le titre d’Atopie. Elle offre à cette série de photographies la qualité d’une peau, ultra-sensible, réceptive, répondante au vent, au stress, aux pleurs et aux messages. Explication en terre picturale :

« Visualiser l’atopie, ce lieu improbable des contours de l’objet en peinture. Il s’agit de surprendre « cette rencontre, dans l’ambiance, des particules les plus ténues, cette poussière d’émotion qui enveloppe les objets… » » Susanna Lehtinen cite ici Cézanne. Il existe donc un lieu pour les contours, un lieu recevant la couleur en tant que boursoufflure de lumière. Susanna fluidifie toute tentative de scission, de frontière. Ainsi les discours se découragent, les formes aussi. Les couleurs tiennent délitées, travaillant leur densité en monticules resserrés puis en robes pastel. Organique, la couleur fait siège, établie son domaine, puis s’aventure sur une surface qui l’accueille par postillons ou par intermittence. Chacun de ses points travaille sa distanciation avec ses confrères, comme les branches du lichen se recroquevillent ou s’élancent suivant leurs consœurs. C’est un incernable « tout » qui s’égosille comme un expressif eczéma. Nous n’avons pas de mots pour dire les non-lignes. Mais nous avons une palette de spécimens fonges pour nous y aider. Pour excaver le flou et la trame d’un au-delà de la forme, ré-enchanté par les artistes.

Comme une révélation secrète qui porte les intentions de l’œuvre, qui achève l’inachevé inhérent à toute forme artistique, la critique poétique nait pour dépasser le seuil de notre capacité à « faire des formes ». Merci Walter Benjamin de me fait croire en cette idée : la forme est là pour s’achever illimitée, dans et par la critique.